嚥下エコー講習会に参加しました!

こんにちは、訪問看護ステーションひなたの松下です。

ひなたでは、これまで排泄ケアにエコー(超音波)を取り入れ、日々の看護に活用してきました。残尿の確認や膀胱留置カテーテルのトラブル対応、便秘の評価など、さまざまな場面で大きな助けとなっており、「エコーって本当に便利だなぁ」と感じています。

そんな中、先日、豊田地域医療センターで開催された「嚥下(えんげ)エコー」の講習会に参加する機会がありました。今回は、そのときの学びや気づきをみなさんと共有したいと思います。

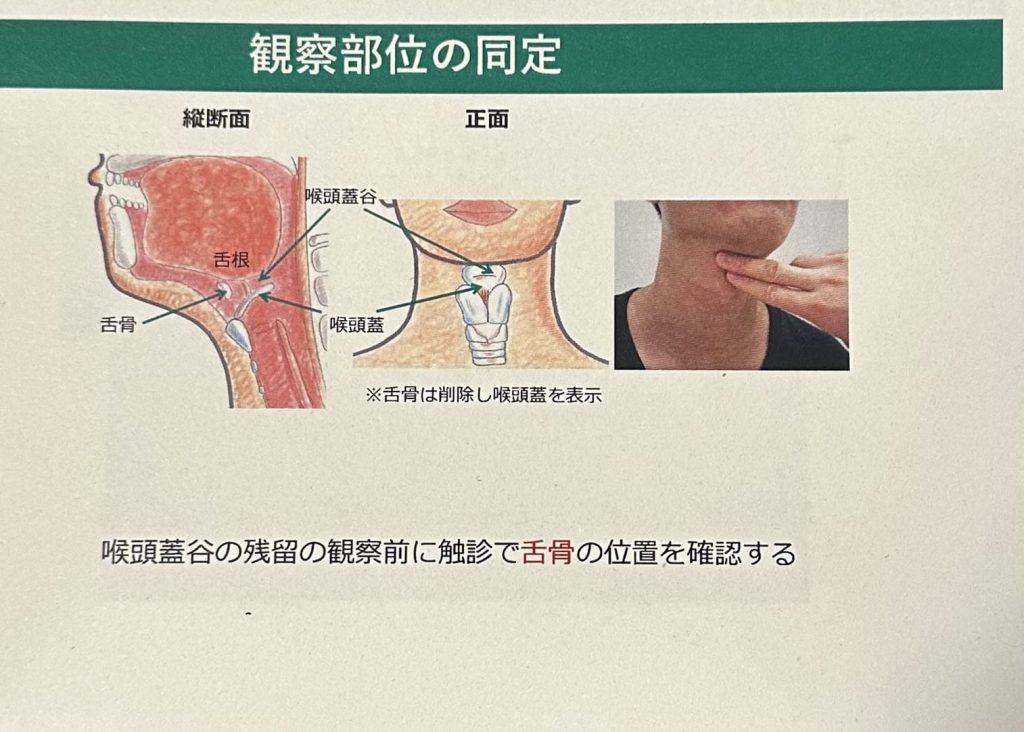

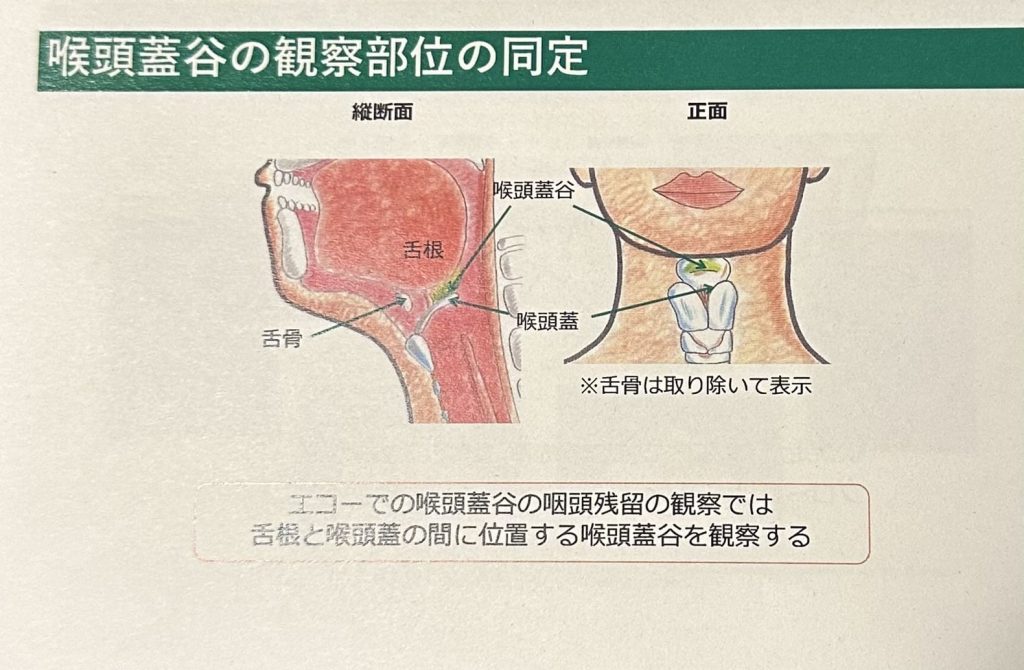

まず、これまで排泄ケアで使用していたエコーと、今回の嚥下エコーでは、使う道具も見方も少し違います。排泄エコーでは「コンベックス型」と呼ばれるプローブ(探触子)を使うのに対し、嚥下エコーでは「リニア型」という細長いタイプのプローブを使用します。操作方法や当てる位置も異なり、初めて触れたときは少し戸惑いましたが、とても興味深い体験でした。

嚥下エコーでは、食べ物が口から食道に送られる「咽頭期(いんとうき)」の動きを、リアルタイムで観察できます。たとえば、造影剤を使った嚥下造影検査(VF)では全体の流れを見ることができますが、エコーでは放射線を使わずに、もっと身近な場面でこの「咽頭期」にフォーカスした観察ができるんです。

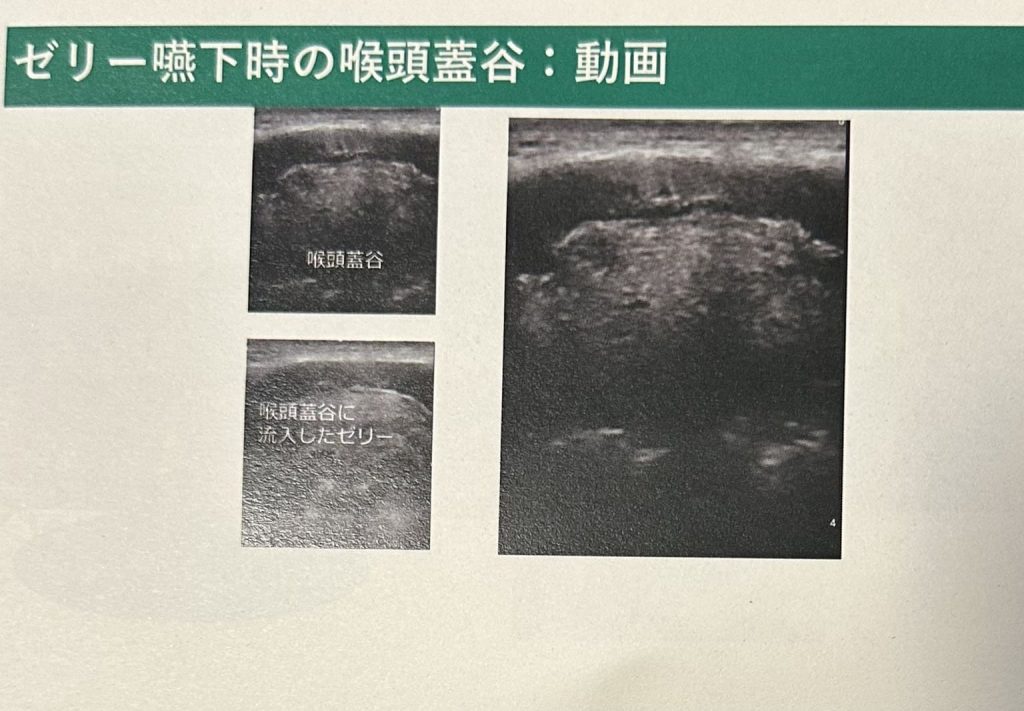

講習会では、なんと“わらび餅”を使って実際の嚥下の動きを確認しました。わらび餅はやわらかくて滑らかなので、嚥下の観察にぴったりなのだそうです。健康な方が飲み込むと、エコー画面上でスーッとわらび餅が流れていく様子が見え、まさに「ゴックン!」という瞬間を視覚的にとらえることができました。

一方で、嚥下に不安がある高齢の方などの映像では、わらび餅がなかなか流れていかなかったり、一部が喉に残ってしまったりする場面も見られました。映像を見ることで、実際に「この方にはどんな形状の食事が安全なんだろう?」ということを具体的に考えるヒントになります。

この経験を通して、エコーが排泄ケアにとどまらず、「食べる」という日常生活の楽しみを支えるツールにもなりうると実感しました。特に、ご自宅で過ごす利用者さんにとって、食事は生活の中でも大きな喜びのひとつです。その「食べる楽しみ」を安全に続けていただけるよう、嚥下の状態を的確に把握し、無理のない形でサポートしていくことは、訪問看護の大切な役割の一つだと改めて感じました。

今後は、講習会で学んだ知識をチーム内でも共有し、必要に応じて嚥下エコーを導入しながら、一人ひとりのご利用者さんに合ったケアを行っていきたいと考えています。

これからも、私たちは新しい知識や技術を積極的に学び、安心で楽しい在宅生活を支える存在であり続けたいと思います。